跨越鴻溝,「加密相關」企業將替代「加密原生」項目走向主流

撰文:Richard Chen

編譯:Tim,PANews

現在是 2025 年,加密貨幣正走向主流。《GENIUS 法案》正式簽署成為法律,我們終於擁有了明確的穩定幣監管框架。傳統金融機構紛紛接納加密貨幣。加密貨幣勝利了!

當加密貨幣跨越鴻溝時,這種趨勢對早期風投意味著:我們看到加密相關項目正逐漸超越加密原生項目。所謂「加密原生項目」,指加密專家為加密領域內部構建的項目;而「加密相關項目」則指其他主流產業對加密技術的應用。這是我從業以來首次見證這種轉型,這篇文章希望深入探討構建加密原生項目與加密相關項目的核心差異點。

為加密原生構建

迄今為止最成功的加密貨幣產品幾乎都是為加密原生用戶打造的:Hyperliquid、Uniswap、Ethena、Aave 等。就像任何小眾文化運動一樣,加密貨幣這項技術是如此超越時代,以至於加密圈外的普通用戶難以「理解其精髓」,更不可能成為狂熱的日活用戶。唯有那些在行業前線摸爬滾打的加密原生玩家,才具備足夠的風險承受力,願意花精力測試每個新產品,在黑客攻擊、項目方跑路等種種風險中存活下來。

傳統硅谷風投曾拒絕投資加密原生項目,因為他們認為其總體有效市場過小。這一點無可厚非,當時加密領域確實處於非常早期的階段。鏈上應用屈指可數,DeFi 這個術語直到 2018 年 10 月才在舊金山某個群聊裡誕生。但你必須押注信仰,祈禱有宏觀紅利降臨,讓加密原生的市場體量實現飛躍。果然,隨著 2020 年 DeFi 之夏的流動性挖礦熱潮與 2021 年零利率政策時期的雙重加持,加密原生市場實現指數級擴張。一瞬間,所有硅谷風投爭相入局加密領域,紛紛向我請教,試圖彌補他們錯失的四年認知空白。

截至當前,加密原生用戶的總可服務市場規模與傳統非加密市場相比仍然有限。我預估加密領域的 Twitter 用戶體量最多僅數萬人。因此,若想達成九位數(億美元級)的年經常性收入(ARR),單用戶平均收入(ARPU)必須維持極高水準。這引出了以下關鍵結論:

加密原生項目完全是為行家們構建的。

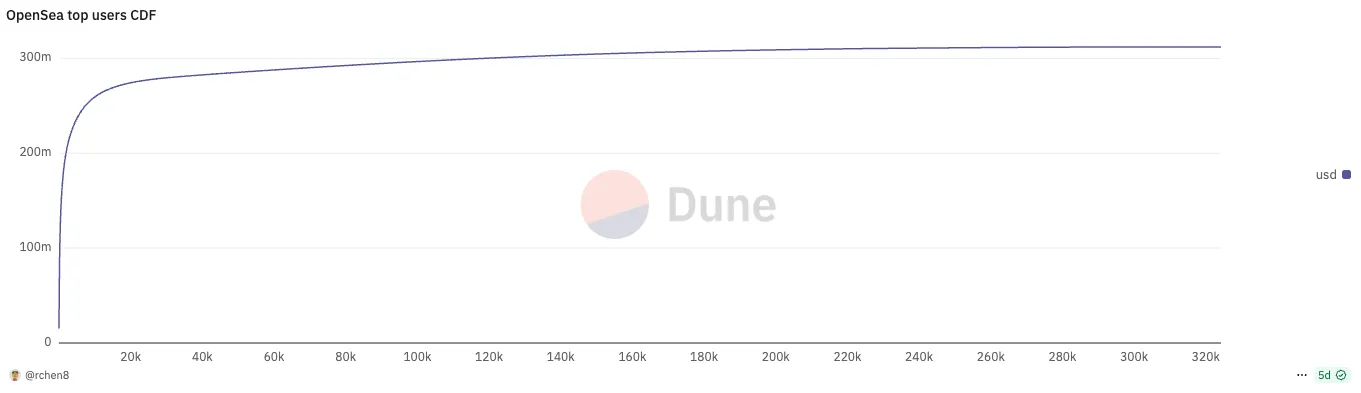

每款成功的加密原生產品都遵循極端冪律分佈的用戶使用模式。上個月,OpenSea 平臺上前 737 名用戶(僅佔比 0.2%)貢獻了總成交量的半壁江山;而 Polymarket 平臺上前 196 名用戶(僅佔比 0.06%)同樣完成了平臺 50% 的成交量!

作為加密項目的創始人,真正令你夜不能寐的應該是如何留住頂級核心用戶,而非一味追求用戶數量的增長,這與硅谷奉行的「日活躍用戶數至上」的傳統理念截然相悖。

加密領域的用戶留存歷來是難題。頭部用戶往往唯利是圖,容易被激勵機制撬走。這使得新興競爭者只需挖走幾個核心用戶,便能憑空殺出、蠶食你的市場份額,看看 Blur 與 OpenSea 的較量、Axiom 與 Photon 的爭奪、LetsBonk 和 Pump.fun 的角逐等等便是如此。

簡而言之,與 Web2 相比,加密項目的護城池要淺得多,加之所有代碼開源、項目極易分叉,原生加密項目往往曇花一現,生命週期很少超過一個市場週期,有時甚至僅維持數月。那些在 TGE 後暴富的創始人,往往會選擇「躺平」隱退,轉而從事天使投資作為退休副業。

要留住核心用戶,唯一的方法是持續推動產品創新並始終領先競爭對手一步。Uniswap 之所以能在七年激烈競爭中屹立不倒,關鍵在於不斷推出從 0 到 1 的突破性功能,V3 集中流動性、UniswapX、Unichain、V4 鉤子設計等創新成果持續滿足著核心用戶需求。這尤其值得稱道,畢竟它深耕的去中心化交易所賽道,堪稱所有紅海市場中廝殺最慘烈的領域。

為加密相關構建

曾經有許多嘗試將區塊鏈技術應用於更廣闊的現實世界市場,例如供應鏈管理或銀行間支付,但都因時機過早而失敗。《財富》五百強企業雖在研發創新實驗室裡嘗試過區塊鏈技術,卻並不認真將其投入規模化實際生產。還記得當年那些流行語嗎?「要區塊鏈不要比特幣」、「分佈式賬本技術」等等。

當前我們看到大量傳統機構對加密貨幣的態度徹底轉變。各大銀行和巨頭企業紛紛推出自己的穩定幣,特朗普政府時期的監管明晰化為加密貨幣主流化打開了政策空間。如今加密貨幣已不再是缺乏規範的金融荒野。

在我的職業生涯中,我第一次開始看到越來越多的加密相關項目而不是加密原生項目。這也有充分的理由,因為未來幾年最大的成功案例很可能是加密相關項目而非加密原生項目。IPO 的規模正擴大到數百億美元的量級,而 TGE 的規模則通常被限制在數億美元至數十億美元。加密相關項目的例子包括:

-

使用穩定幣進行跨境支付的金融科技公司

-

使用 DePIN 激勵進行數據收集的機器人公司

-

使用 zkTLS 認證私有數據的消費類公司

這裡的共同規律是:加密只是一種特性,而非產品本身。

對於那些高度依賴加密技術的行業來說,專業用戶依然至關重要,但其極端傾向已有所緩和。當加密貨幣僅作為一種功能存在時,成功的關鍵很少取決於加密技術本身,而更多取決於從業者是否在加密相關領域具備精深造詣、是否洞悉行業核心要素。以金融科技領域為例便可見一斑。

金融科技的核心在於以良好的單位經濟效益(用戶獲取成本 / 用戶終身價值)實現用戶獲取。如今新興的加密金融科技初創公司時刻面臨恐懼,擔心那些擁有更大用戶基礎的老牌非加密金融科技巨頭,只需將加密貨幣作為功能模塊添加,就能輕易碾壓它們,或者推高行業獲客成本使它們喪失競爭力。而與純加密項目不同,這些初創公司無法通過發行受市場追捧的代幣來持續運營。

諷刺的是,加密貨幣支付領域早已是個無人問津的賽道,我在 2023 年 Permissionless 大會演講時就這麼說過!但 2023 年之前才是創辦加密金融科技公司的黃金時期,能搶佔先機搭建分銷網絡。如今隨著 Stripe 收購 Bridge,加密原生領域的創始人正從 DeFi 轉向支付領域,但他們終究會被熟知金融科技玩法的前 Revolut 員工擊垮。

所謂「加密相關」對加密風投意味著什麼?關鍵要避免逆向篩選那些被非專業風投拒絕的創始人,別讓加密風投因不熟悉關聯領域淪為接盤俠。大量逆向篩選源於選擇近期從其他領域轉戰「加密相關」的原生加密創始人。一個殘酷的事實是:一般而言,加密領域創始人往往是 Web2 領域的失意者(儘管前 10% 的頂級創始人不一樣)。

加密風險投資機構歷來有一種優質的價值窪地,發掘硅谷人脈網絡外的潛力創始人。他們既無亮眼的精英履歷(如斯坦福學歷或 Stripe 工作經歷),也不擅長向風投機構推銷項目,卻深諳加密原生文化的精髓,更懂得如何凝聚充滿激情的線上社群。當 Hayden Adams 從西門子機械工程師崗位被裁員後,他編寫 Uniswap 的初衷僅是學習編程語言 Vyper;Stani Kulechov 在芬蘭攻讀法律學位的畢業前夕,便已著手創建 Aave(前稱 ETHLend)。

成功的加密相關項目創始人將與成功的加密原生項目創始人形成鮮明對比。不再是那種深諳投機者心理、能在自己的代幣網絡周圍建立個人魅力的狂野西部金融牛仔。取而代之的將是更成熟老練、具備商業頭腦的創始人,他們通常來自加密相關領域,並擁有獨特的市場進入策略以實現用戶覆蓋。隨著加密行業的逐步成熟和穩步發展,新一代成功創始人也將嶄露頭角。

最後

1.2018 年初的 Telegram ICO 事件,生動展現了硅谷風投機構與加密原生風投機構之間的思維鴻溝。凱鵬華盈、Benchmark、紅杉資本、光速創投、紅點創投等機構紛紛投資,因為他們認為 Telegram 擁有成為主導性應用平臺的用戶基礎和分發渠道。而幾乎所有加密原生風投機構都選擇放棄投資。

2.我對加密行業的反向觀點是:消費者應用並不匱乏。事實上絕大多數消費者項目根本無法獲得風投支持,因為其創收能力不穩定。這類項目的創業者根本不該尋求風險投資,而應自力更生實現盈利,趁著當下消費熱潮迅速撈錢。必須在潮流轉向前把握這幾個月的時間窗口完成原始積累。

3.巴西 Nubank 之所以佔據不公平的競爭優勢,在於其提前在「金融科技」概念尚未普及時就開創了該品類。更重要的是,其早期僅需與巴西傳統銀行巨頭爭奪用戶,無需應對新興的初創金融科技企業競爭。由於巴西民眾對原有銀行的忍耐已到極限,產品推出後立即集體轉向 Nubank,使該企業罕見地同時實現了接近於零的客戶獲取成本與完美的產品市場契合度。

4.如果你要打造一個面向新興市場的穩定幣數字銀行,為什麼還待在舊金山或紐約?你需要深入當地與用戶對話。令人驚訝的是,這竟成了篩選創業項目的首要標準。